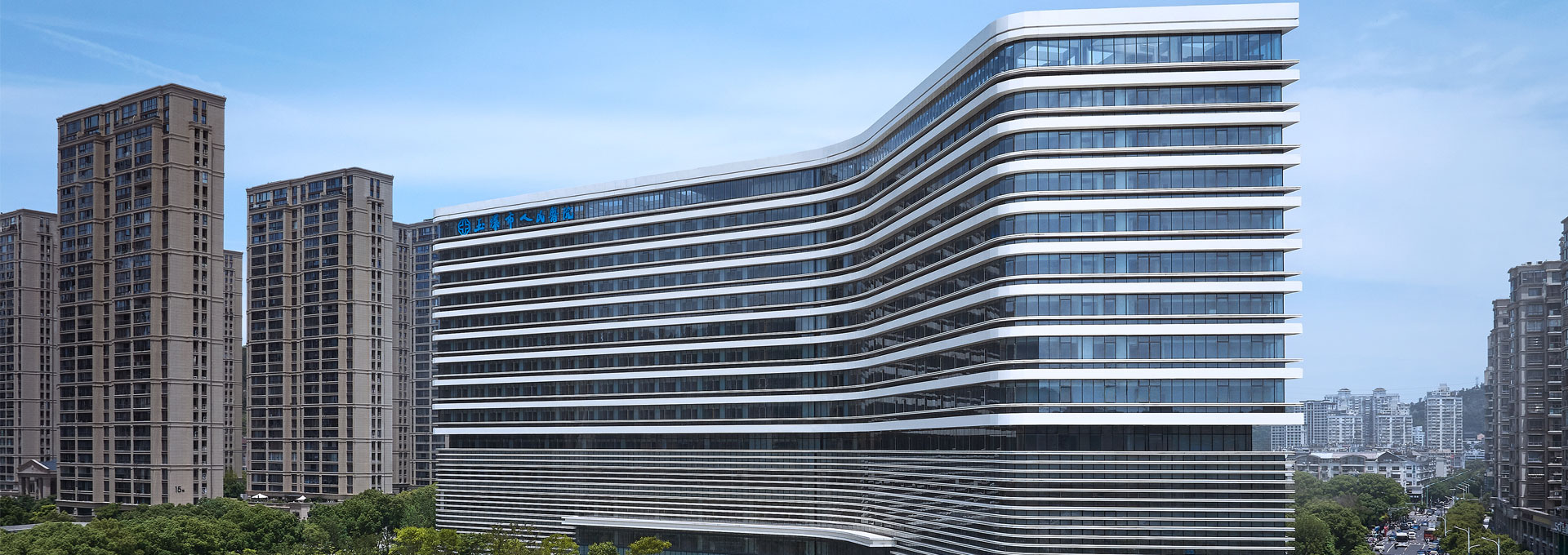

【台州学习平台】今天我出镜丨吴伶伶:急救战场上的“生命卫士”

吴伶伶,台州玉环市人民医院急诊科护士长、主管护师,从事护理工作16年,她把最柔软的初心锻造成最坚硬的铠甲,在生死时速的急诊战场上,用专业与温度筑起生命的防线。

吴伶伶工作照

从“为母学医”到“为众坚守”

“妈妈身体不好,希望学医能照顾她。”带着这份朴素的孝心,吴伶伶选择了护理专业。2009年大学毕业后,她成为台州玉环市人民医院的一名护士。16年间,她辗转急诊科、ICU、神经外科、普外科等多个科室,积累了丰富的临床经验。

吴伶伶与同事交待病人病情变化

2023年,吴伶伶接任急诊科护士长。角色的转变带来巨大挑战,她坦言:“一切都要重新摸索,但同事们的支持给了我底气。”

为尽快适应新岗位,保障急诊护理工作高效运转,她开启24小时待命模式,每日穿梭于EICU、抢救室、留观室之间,协调患者救治、指导护理操作、统筹科室管理,事无巨细,亲力亲为。

吴伶伶护送病人做急诊CT检查

“工作后才发现,根本没多少时间可以陪伴家人。”工作的忙碌让吴伶伶无暇陪伴家人,提及母亲时,她满是愧疚。然而,在急诊科,她却将全部的耐心与专业倾注于患者。面对120送来的独居老人,她主动帮忙挂号缴费、陪同检查;面对焦虑不安的患者,她用温暖的话语细心安抚。她用爱心、细心、耐心与专心,温暖着每一位患者。

把“分秒光阴”变“生命希望”

急诊科是医院的前沿阵地,每天都在上演与死神的赛跑。作为护士长,吴伶伶总是随叫随到,不分昼夜。

5月5日清晨七点多,抢救室里9位病人躺在病床上,心电监护仪的滴答声、病人微弱的呻吟声交织在一起。吴伶伶和同事们马不停蹄地忙碌着。

八点半,晨交班的话音刚落,紫云系统突然发出刺耳的警报声:一名高处坠落、钢筋穿胸的伤者正在送往医院!吴伶伶的神经瞬间紧绷,立即启动创伤急救预案。她快速调配人员,在抢救室门口严阵以待。

当急救车呼啸而至,车门打开的刹那,映入眼帘的是伤者苍白的脸,鲜血浸透了衣衫。她迅速组织抢救,熟练地完成静脉通道置入、颈托固定、氧气输送等操作,随后护送患者进行CT检查。

吴伶伶与同事一同抢救钢筋穿胸的病人

还未来得及喘口气,一位心跳呼吸骤停的患者被推进抢救室。吴伶伶立即呼叫支援,与团队展开生死营救:胸外按压、呼吸机辅助呼吸、血气分析、导尿……在紧张的抢救中,患者终于恢复心跳呼吸。紧接着,一位脑梗死患者又被送来,溶栓窗口期紧迫,团队再次投入紧张的救治。

短短一小时,5位急危重症患者接连入院。到上午10时40分,25张抢救床全部满员。吴伶伶在各个病床之间穿梭,指导抢救、安抚家属、协调资源,脚步一刻也不停歇。

“五一假期以来,每天都有心肺复苏的病人。”她语气疲惫却坚定,“在急诊,永远不知道下一秒会发生什么,但我们必须时刻准备着,因为每一秒,都是患者生的希望。”说完,她又转身投入到紧张的工作中。

吴伶伶抢救病人

化“急诊战场”为“生命通途”

2024年,急诊科接诊量高达18万人次。面对高强度的工作,吴伶伶深知,优化流程是提升救治质量的关键。

她创新推出“急诊护理作战单元”模式,将25张抢救床划分为6个责任组,实行“病人—护士—组长”三级管理。这种责任制模式,让患者从入院到转出全程都有专人负责,彻底改变了以往“散打式”的护理模式。同时,她还要求组长发挥传帮带作用,严格把控病历质控,为医疗安全筑牢防线。这些改革举措,显著提升了急诊护理的效率与质量。

在急诊科,8小时工作制对吴伶伶来说只是起点,24小时随时响应才是常态。

吴伶伶准备为病人导尿

42岁的林先生,因暴发性心肌炎导致心源性休克被紧急送入急诊科,生命垂危,急需ECMO(体外膜肺氧合)治疗。刚到家的吴伶伶接到电话后,立刻赶回医院。她迅速投入抢救,与团队默契配合,完成消毒、置管、设备调试等一系列操作,成功让ECMO运转起来,暂时稳住了患者的生命体征。

但更大的考验还在后面。ECMO支持期间,患者的护理工作极为复杂且关键。吴伶伶和同事们寸步不离患者床边,密切监测生命体征、血流动力学、凝血功能等指标,每一个细微变化都可能关乎生死。他们紧紧盯着监护仪,不放过任何一个异常信号。

作为危重病救治的“终极武器”,ECMO已成为急诊科的“救命法宝”。自去年以来,急诊科已成功开展11例ECMO救治。每一次成功背后,都凝结着吴伶伶和同事们的专业与坚守。

悬壶济世心,妙手回春艺。16年护理生涯,吴伶伶用专业和爱心守护着每一个生命。她或许没能成为母亲专属的“家庭医生”,却成为了无数患者心中值得信赖的“生命卫士”,在这片没有硝烟的战场上,绽放着属于自己的光芒。