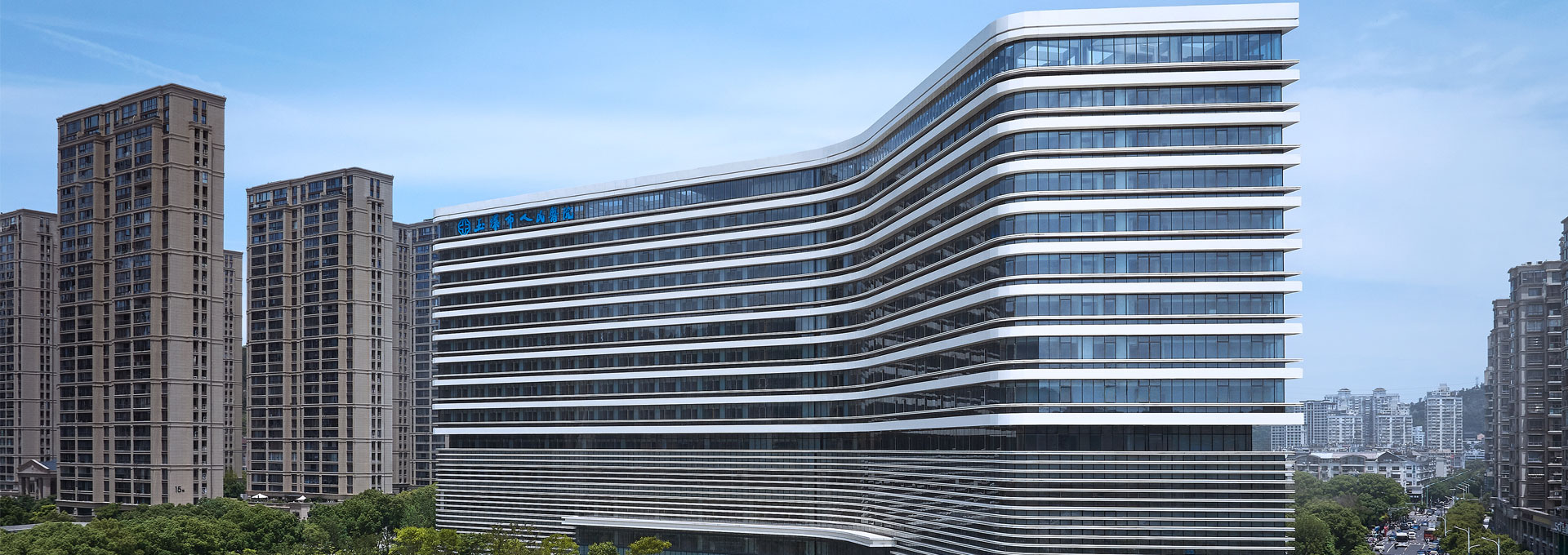

东哥援川记:一场跨越2500公里的 “影像攻坚”

古言蜀道难如天,而今踌躇踏铁鞋。

川西风雪多磨砺,一个半载助医疗。

浙川两地同山海,汉藏两族一家亲。

5月13日,带着玉环市人民政府的嘱托,我们一行8人来到四川炉霍县,我在炉霍县人民医院开启援川工作。从海岛到高原,经历了难受的高原反应,感受到了背井离乡的孤独感,还有对陌生环境的忐忑感,但很快就适应了川西的气候环境,投入到工作中了。

——《朱达东援川日记》

校准操作“指南针”

炉霍县人民医院放射科配备一台16排CT和一台拍片机,4名工作人员已具备扎实的基础操作能力。

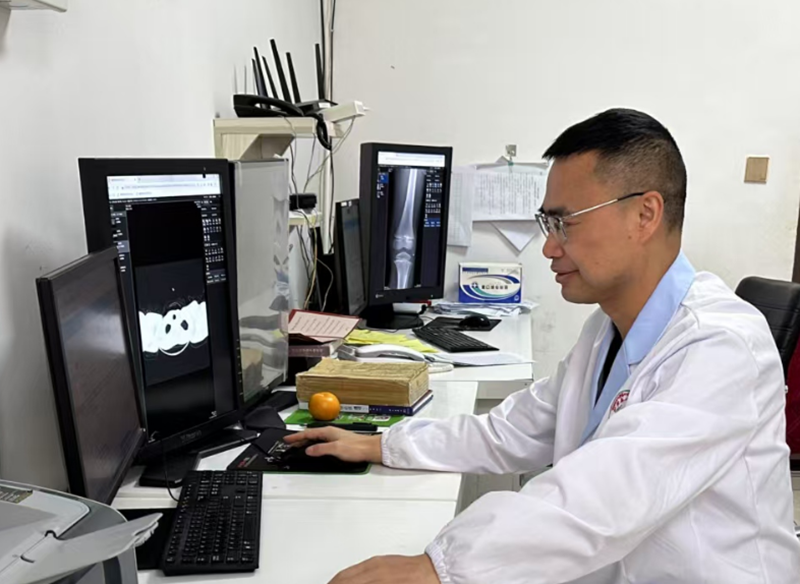

到岗第一天,在与同事共同完成胸部CT检查时,我发现部分操作细节可进一步优化:扫描范围与防护措施存在提升空间。这一发现促使我们当即探讨更规范的操作方案,力求在确保诊断精准的同时,为患者提供更安全的检查体验。

同时,我利用业余时间,与科室同仁共同梳理操作要点,整理出放射科标准化操作手册。从设备预热到参数设置,从患者定位到基线选择,每一个环节都融入两地医院的经验共识。通过实操演练与一对一指导,大家逐步掌握了更精准的扫描技巧,CT图像的清晰度得到显著提升。

规范报告“说明书”

影像报告书写是放射科工作的关键环节,一份准确、规范的报告能够为临床医生提供关键的诊疗依据。在翻阅科室既往报告时,我们注意到不同医生的书写风格存在差异,有的报告过于简略,仅提及病变的大致位置,却对病变的形态、密度等特征缺乏描述;有的报告术语使用不规范,容易给临床医生造成误解,需要进一步标准化。

为了让报告更好地服务临床诊疗,我与科室团队发起“报告规范化提升计划”:组织报告书写规范培训,从报告的基本格式入手,到各个部位病变的描述要点进行讲解,并提供了大量的范例供大家参考。同时,建立了严格的报告审核制度,对每一份报告进行严格把关。一旦发现问题,我都会及时与书写医生沟通,耐心指导他们进行修改。现在大家写的报告越来越专业,报告的准确性和规范性得到了临床医生的一致认可。

攻克疾病“拦路虎”

炉霍县是肺结核和包虫病的高发地区,这些疾病的影像表现很复杂多样,容易与其他疾病混淆。为了提升医生们的病例分析能力,我查阅了大量相关资料,与当地医生共同梳理疾病的影像特征,将典型病例制作成培训课件。每周的病例讨论会上,大家围绕片子各抒己见,年轻医生主动提问,我们在思维碰撞中积累诊断经验。渐渐地,团队对复杂病例的分析能力显著提升,遇到复杂病例也能有条理地分析了。

印象最深的是一位藏族阿公的病例:他肚子疼得厉害来医院,CT显示小肠扩张伴气液平,年轻医生初步考虑肠梗阻。我反复研究片子,发现肠管的形态不太对劲,结合阿公的症状,判断可能是腹内疝导致肠梗阻并发肠壁缺血坏死,情况很紧急,我马上联系外科医生,建议立刻手术。得知老人顺利康复的消息,我深切感受到,每一次精准诊断都是两地医疗技术融合的成果。

在炉霍的日子里,我见证着科室在规范操作、报告质量、疑难病例诊断上的点滴进步,更感动于当地同仁对技术提升的热忱。这场援川之旅,不仅是技术的传递,更是两地医疗人共同为高原患者健康筑牢防线的初心践行。未来,我将继续与同仁们携手,让更多优质医疗技术在炉霍落地生根。