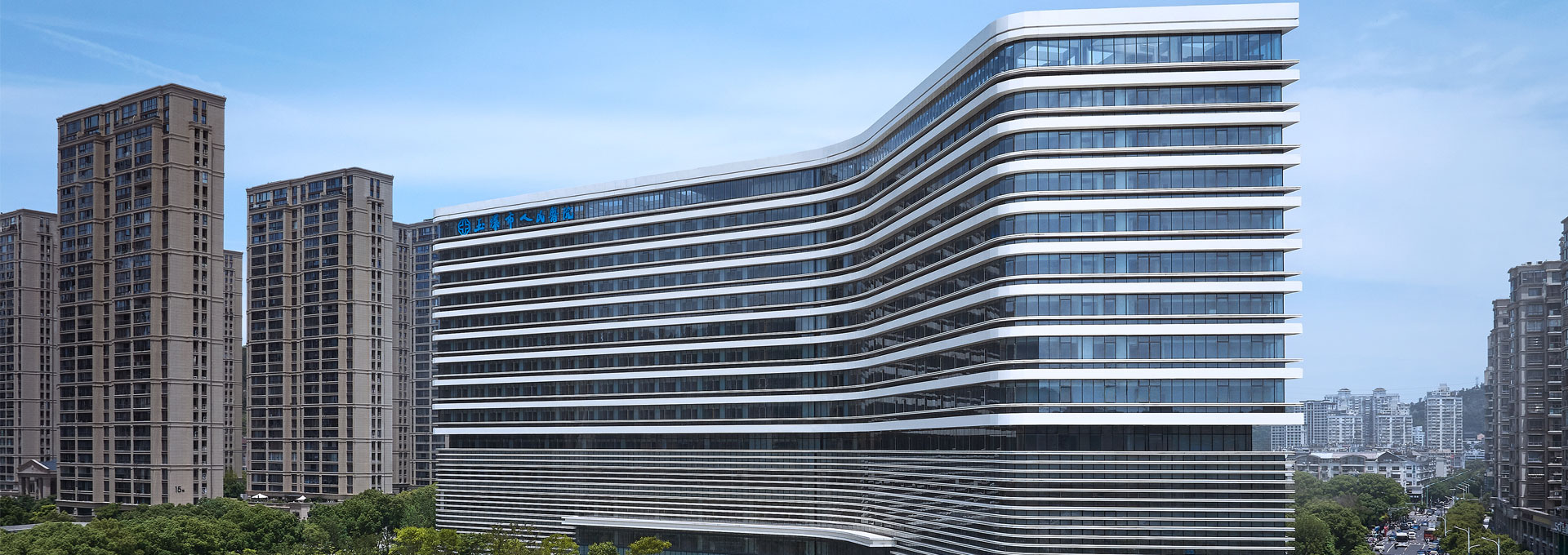

董服波:微忱担重诺 初心护性命

董服波,ICU副主任医师、医务处副处长、中共党员,从医十四年,主攻重症医学科。

在重症监护室(ICU),仪器的滴答声终年不息,这里是离死神最近的地方,也是希望生长的土壤。董服波的身影在此间穿梭了十四个春秋,从青涩的医学生到 “十佳医师”,从重症救治的 “急先锋” 到健康防线的 “筑路人”,他把最美好的时光都献给了这条离生死最近的战线。

从懵懂新人到重症先锋

生死线上磨出硬本领

这个戴着黑框眼镜的医生,脸上总带着点腼腆,但一说到工作,董服波的眼神就变得格外专注。

2011年夏天,从温州医科大学毕业的董服波带着对医学的敬畏,回到玉环。在各个科室轮转了一圈,他偏偏选了普遍被认为最累的 ICU:“当时就觉得这里有挑战,能学到真本事。”

但刚到ICU的那阵子,董服波心里其实是有点发怵的:“每天不是在抢救,就是在去抢救的路上,床位紧张时连转个身都费劲。” 整个科室只有 7 张床位,4 个医生轮班,却要撑起全院疑难危重患者的抢救重任。

气管插管、经皮气切、CRRT参数解读等复杂技术,像一座座小山,压在董服波的肩头。病人的血压降了、氧饱和掉了……任何一点变化都可能是危险信号,ICU 医生的每一个判断又都关乎生命。

“那时候天天睡不着觉,脑子里全是病人的病情。” 董服波说。但高压环境从未消磨他的初心,“只有在生死一线磨砺,才能更快成长。”

他跟着科主任学,跟着前辈练,上班时守在病床前观察病情、参与抢救,下了班就啃指南、查文献、复盘病例,在一次次与死神的 “短兵相接” 中积累经验。

现在的董服波,早已是 ICU的“技术能手”,曾两次代表医院参加玉环市医学技能竞赛,并获奖。近 10 年,他和团队累计救治危重患者超 5000 例,年均达 500 余人,从多器官功能衰竭到复杂重症感染,无数生命在他们的守护下重获新生。

这些成果背后,是数不清的通宵夜班,是熬红的双眼,还是常年高压工作落下的失眠、胃病和腰椎间盘突出。

而支撑董服波前行的,是患者苏醒时的微笑,是家属无声的感激。他总想起多年前那个老人,因呼吸困难昏迷的老人在 ICU 抢救苏醒后,因为插着气管插管说不出话,就用颤抖的手在画板上写下扭曲却滚烫的 “谢谢”。这两个字成了他多年来不断精进的动力,刻在心底,从未褪色。

从临床医者到健康筑路人

角色变化中不变的担当

在 ICU 的深耕让董服波成为重症救治的中坚力量,但他并未局限于病房。这些年,随着医院发展和百姓需求变化,他不断切换角色,在更广阔的舞台上践行医者使命。

2019 年,医院需要人到四川开展医疗帮扶。那时候董服波的儿子才一岁,正是离不开人的时候。他跟妻子磨了好几天:“那边医疗条件差,更需要医生。”最终说服家人,背起行囊去了千里之外的四川茂县。

面对地区差异带来的挑战,他手把手带教当地医生,分享重症救治经验,66 位危重患者在他的帮助下得到及时救治和转运。那年6 月,成都返乡的胡大伯登山后呼吸困难,氧饱和度仅 60%,却无咳嗽、发热等感染症状,董服波凭借丰富经验精准诊断为 “高原性肺水肿”,对症治疗后第三天患者便转出 ICU。

2021 年,医院筹备 “三乙” 创建,董服波被抽调至创建办公室,负责医疗组与规范条例管理,在临床与行政间 “两头跑”,最终助力医院于 2022年6 月成功晋级 “三乙”。

2023 年 3 月,董服波转战医务处,接手胸痛、卒中、创伤三大中心建设。“救心救脑就是救命!”他带领团队紧盯指标,优化救治全流程,胸痛中心 DtoW最短达12 分钟,卒中中心溶栓平均时间缩至 42分钟,比国家标准快了一大截。

为完善创伤中心建设,他带着创伤中心团队从“0”开始,制定了120轮转医生培训考核制度,不断规范化院前急救,提升创伤救治效率。这些都为急危重症患者抢出了 “黄金时间”。

今年是体重管理年,董服波又牵头组建体重管理中心。医院推出的线上线下联合生活干预模式、减重服务包、埋线减肥、中医药养生茶饮等特色服务,都收到了不少好评。

“很多疾病都与体重超标有关,与其等生病抢救,不如帮大家管好体重。”他整合内分泌、营养、康复等多学科资源,通过个性化评估、科学干预和健康宣教,帮助患者从源头预防肥胖相关代谢疾病及重症风险,实现健康防线前移。

十四年光阴荏苒,从 ICU 的生死时速到援川的千里帮扶,从等级创建的挑灯夜战到县域健康的守门人,或许董服波的头发添了些许蓬松,眼角多了几分细纹,但黑框眼镜后那份对生命的热忱从未改变。

“只要看到病人能笑着离开医院,再苦再累都值。” 董服波朴素的语气里带着坚定,他说,自己没做什么轰轰烈烈的大事情,只是守着一份“健康所系,性命相托”的承诺,在每个需要他的地方,踏踏实实干好每一件事。