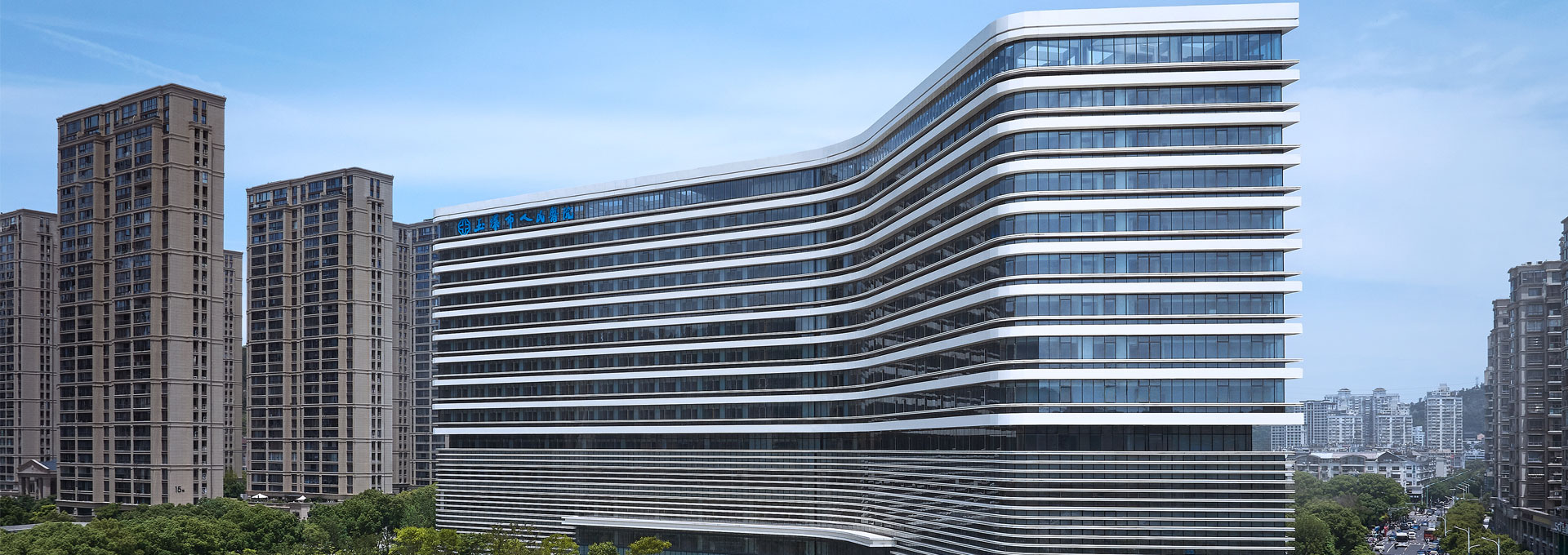

陈思强:渔村骄子勇闯 “禁区”

作为渔村走出的浙大高才生,他反哺家乡,为医院神经外科发展贡献力量;作为“学习狂魔”,他深耕技术,以过硬本领守护生命;作为神经外科医生,他勇闯“生命禁区”,在毫厘间书写担当。从医21年,他始终坚守在与大脑 “博弈”的第一线。他,就是玉环市人民医院神经外科副主任医师陈思强,一位将青春与热血都奉献给家乡医疗事业的“大脑守护者”。

渔村骄子归巢 撑起科室大梁

18 岁时,陈思强从玉环黄门渔村脱颖而出,成为村里首位考上浙江大学的高才生,一时轰动乡邻。2004 年,怀揣对医学的热爱与对家乡的眷恋,他放弃大城市的发展机遇,回到玉环市人民医院,开启从医之路。

出于对外科领域的执着,他主动选择难度极高的神经外科。彼时,医院脑外科刚成立 4 年,仅 有4 名专科医生。陈思强紧跟科主任,一步一个脚印积累经验,很快便掌握神经外科基础诊疗技能。

一次,科主任与另一位医生同时外出学习,科室人手紧缺,陈思强连续顶班半个月。为不耽误工作,他干脆把家 “搬” 到医院,24 小时随时待命,成功处理多起紧急病例,用行动诠释医者担当。

在同事眼中,他是出了名的 “忙人”。值班时曾创后半夜连续收住 5 名患者的纪录。备班时,只要医院有需要,一个电话便立刻从家中赶来参与抢救。下班了遇到科室抢救,他都会主动留下来帮忙。这份能吃苦、敢担当的精神,让他在科室发展关键期,稳稳撑起大梁。

“学习狂魔”深耕 练就过硬本领

神经外科技术更新快、手术精度要求极高,一丝偏差便可能危及患者生命。21 年来,陈思强始终保持强烈求知欲,化身 “学习狂魔”,不放过任何提升机会。

得知广州佛山有“立体定向技术”学习班,他主动调班,连续值班后奔赴学习。回院后,他将技术落地临床,将颅内血肿穿刺手术的骨孔从 1.5 厘米缩减至 0.5 厘米,并通过计算机精准计算与三维空间定位为患者设计最优手术路径,大幅缩短手术时间、降低术中损伤、加快康复进程。他也是医院首位掌握该技术的医生。

杭州举办微血管缝合技术提高班,他第一时间报名。在 40 倍显微镜下,他反复练习缝合老鼠血管,每一次穿针引线都力求精准。学习班结束,老师赠送了一套缝合器械,陈思强回家后就经常跑去菜场买鸡翅,用鸡翅血管模拟人体血管练习,直至技术炉火纯青。

21 年来,无论距离远近、时间松紧,只要有合适的学习班,他都会设法参加。他坚信,唯有不断精进,才能为患者提供更优质的医疗服务。

勇闯“生命禁区” 守护健康大脑

78 岁的张伯被诊断出斜坡脑膜瘤,肿瘤位于脑干,若持续增大压迫脑干,后果不堪设想。而切除手术需穿过颅内斜坡处如蜘蛛网般交织的神经和血管,数次往返才能剥离肿瘤,稍有不慎便可能导致患者昏迷。

陈思强未退缩,他和团队反复研究病例、制定方案,手术中全神贯注、精准操作,最终成功摘除肿瘤,且未损伤任何神经血管。

75 岁的蔡伯因头痛就医,查出颅底脑垂体大腺瘤。考虑到老人年事已高,传统开颅手术创伤大、恢复慢,陈思强与团队为其进行神经内镜下单鼻孔经蝶窦垂体瘤摘除术,全程无需开颅,从鼻腔直入颅底,实现 “零切口” 摘除肿瘤。凭借丰富经验与精准操作,手术顺利完成,蔡伯术后恢复良好,快速康复出院。

大脑被称作 “生命禁区”,神经外科手术更是 “指尖上的艺术”。从单纯脑外伤开颅手术,到脑血管病、脑肿瘤的精准治疗;从简单粗放的手术方式,到高难度、精细化的操作,陈思强不断突破自我,一次次在复杂脑神经间穿梭,为患者夺回生命希望,筑起坚固的 “生命防线”,全心守护家乡百姓的大脑健康。