腹透新“镜”界,微创开通尿毒症患者“生命之路”

81岁高龄患尿毒症

心功能不全、帕金森综合征

血压飙至211/91mmHg

肌酐、尿素、尿酸等超标

当多种重疾“缠上”一位老人

如何为他搭建一条

长期稳定的“生命通路”?

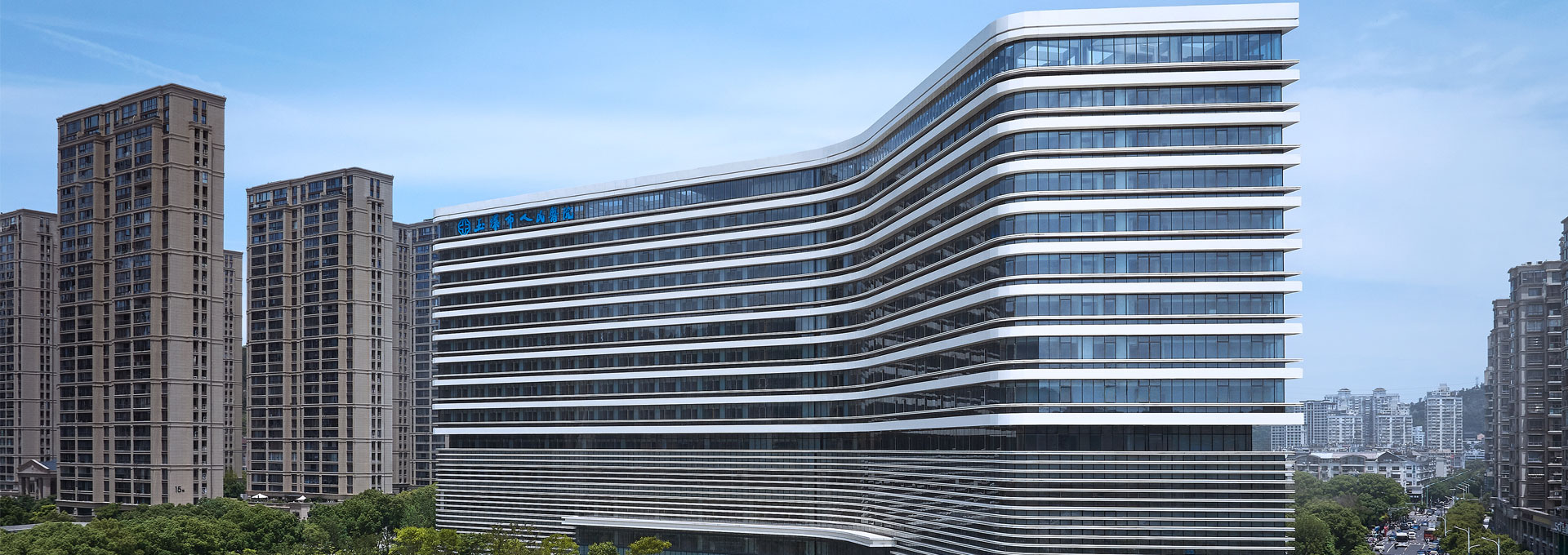

市人民医院集结肾内科、胃肠外科、麻醉科、ICU等多学科团队,实施玉环市首例腹腔镜下腹膜透析置管术。这场手术不仅破解了治疗难题,更填补了本地技术空白,为终末期肾病患者开辟微创治疗新路径!

高龄高危、病情复杂

MDT团队联手破局

患者张爷爷(化名)是因“慢性肾脏病5期(尿毒症)”紧急收治入院的。

刚到医院时,他的尿素、尿酸、肌酐等指标早已严重超标,身体发出了“急需肾脏替代治疗”的强烈信号。经过初期临时血液透析稳住病情后,“选择哪种长期透析方式”成了核心难题。

肾内科团队反复评估:张爷爷居住在有专业陪护的养老院,腹膜透析能实现居家治疗,减少患者往返医院的奔波,无疑是最适合他的。

腹膜透析是终末期肾病患者常用的肾脏替代治疗方式之一,利用人体自身腹膜作为半透膜,通过向腹腔内注入透析液,实现血液与透析液之间的溶质和水分交换,从而排出体内代谢废物和多余水分,维持身体内环境稳定。

腹透前需要先开展腹膜置管术,通过手术将一根柔软的腹膜透析导管置入患者腹腔内,这根导管是腹透治疗的“生命通路”,患者后续的腹透治疗都需通过它来完成。

可张爷爷一身的基础病成了搭建“生命通路”的“拦路虎”:难治性高血压让控制血压像“坐过山车”,心功能不全经不起丝毫折腾,帕金森综合征又导致身体耐受性极差。

高龄高危又复杂,手术麻醉也是一道“高难度关卡”。此外,传统开腹置管术创伤大,且患者腹腔情况未知,术中脏器损伤、术后感染的风险都极高。

“不能让患者在困境中等待!”肾内科主动发起多学科联合诊疗(MDT),迅速集结胃肠外科、麻醉科、重症医学科(ICU)、心血管内科的专家团队,一场“集体破题”就此展开。

会上,各科室精准发力:肾内科明确透析核心需求,胃肠外科提出腹腔镜微创解决方案,麻醉科定制高龄麻醉预案,优化围手术期管理,ICU筑牢术后安全防线。最终,团队一致敲定——采用腹腔镜下腹膜透析置管术,用微创技术为患者护航。

多学科无缝协作

微创技术开创新“镜”界

腹腔镜下腹膜透析置管术,靠的就是“视野清、定位准、创伤小”的优势,但对团队协作的要求堪称“毫米级”。

手术当天,各科室医护早已严阵以待,一场“精准守护战”正式打响。手术由胃肠外科副主任医师郑超主刀,肾内科主治医师陈霄汉全程协同。

在全身麻醉下,通过脐部10mm Trocar建立气腹,腹腔镜镜头清晰呈现盆腔区域。

郑超副主任医师在放大的视野下小心翼翼分离粘连组织,精准避开血管和肠管;陈霄汉主治医师紧盯着导管位置,实时确认功能状态。与此同时,麻醉科团队及时调整麻醉深度,克服患者高龄与心功能不全的挑战,始终维持生命体征平稳。最终,腹膜透析导管成功置入,全程未损伤任何脏器。

术后患者安全返回病房,无腹痛、出血、感染等并发症,立即于腹透操作间行术后腹透液冲洗,引流及灌入顺畅。肾内科团队无缝衔接,为张爷爷制定个性化透析方案,手把手教家属与陪护居家操作技巧。

技术突破护民生

家门口的优质医疗

多学科协作,不仅确保了手术的圆满成功,更将手术创伤和对患者的生理干扰降至最低,为患者术后早期康复及未来长期的居家透析奠定了坚实基础。这例手术的成功,不仅是玉环市在腹腔镜腹透置管领域的“零的突破”,更是医院多学科协作能力的有力证明。

肾内科主任李颂婷表示:“未来我们会继续推广这项微创技术,让更多复杂病情的尿毒症患者,都能享受到精准、安全的治疗。”

从MDT团队的集体攻关,到微创技术的精准应用,我院始终践行“以患者为中心”的宗旨。

未来,医院将继续深耕专科技术,加强多学科协作,开展更多新技术、新项目,让玉环及周边百姓在家门口,就能享受到更优质、更高效的医疗服务,用仁心仁术为每一位患者的健康保驾护航!